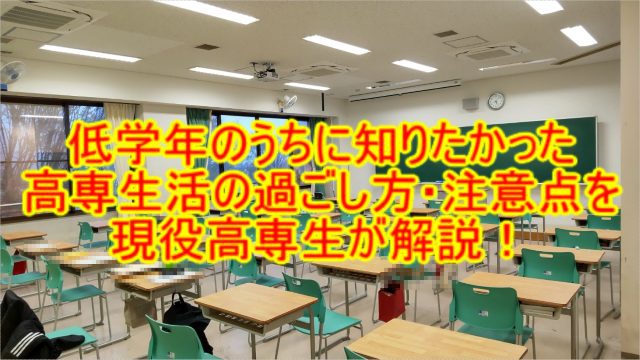

まず初めに、高専へようこそ!

この記事は、高専へ入学が決まった方へ向けて、現役高専生が1年生のうちに知っておきたかった事項をまとめてみました。

恐らくこの記事を見てくださっている方は、つい先日入試を終えてこれからの高専生活に胸を弾ませている方、あるいは既に学校が始まったけれどイマイチ高専がつかめないといった方が多いのではないでしょうか。

入学して、まだ高専という新しい環境に慣らしていこうという状態でここを訪れ、まだ始まったばかりですが何か?状態でこのサイトにたどり着いた方もいるかもしれません。

高専生の方であれば、続きを読んでいただいて後悔は絶対しない!と胸を張って言える記事になります。「へぇ~。そうなんだ~」くらい聞き流して頂いて構いませんので、ご一読いただけると幸いです。

なお、各高専によってそれぞれ特徴があります。成績制度などに関しましてもそれぞれ独自の基準がありますので、必ず各高専の学生課にお問い合わせください。

※当サイトはアフィリエイト広告を掲載しております。

正直に執筆途中での思いについて書置きさせていただきますと、一番読んでいただきたいのは進路についてのお話です。しかし、「まだ高専に入学したばかりなんだけど!もう次の進路の話!?」となると思いますので、「学習について」ということで少し話題を挟んでいます。今は「上から目線に何言ってんだこいつ」となるかもしれませんが、どうか進路選択の時に悔いぬよう、頭の片隅に置いて高専生活を送っていただけると幸いです。

学習について

1年生のうちは基礎範囲。数学は超特急。

基本的に高校3年間の内容は高専1年生のうちに終わらせます(特に数学)。

しかも実際によく使うようになったのは私の場合は3年生からでした。

確かに直近ではあまり使用することがないかもしれませんが、いちいち調べて学びなおすのは大変なので、忙しくないうちにマスターしておきましょう。

やりたいことは1年生のうちに!

1年生の夏休み。いきなり50日程度の休みとなり、最初は凄くうれしいですが、段々とやることがなくなり、つまらなくなってくるかと思います。

しかしそんな夏休みは1年生が最後です。(人によっては2年生も)

簡単に5年間の概要を以下に示します。

- 1年生 高校内容を高速で履修。(数学のみ超特急)。しっかり勉強して、しっかり遊ぶべき。

- 2年生 専門科目が登場。大学内容も登場。これからの学習の基礎となる。

- 3年生 週のほとんどが専門科目に。遊ぶ時間が無くなってくる。

- 4年生 最もキツい年。研究中の内容が含まれてくるので、理解したくて調べても未解明なものも。レポートに、定期試験に、TOEICに、受験勉強にと非常に忙しい年。

- 5年生 受験の年。遅くても9月に進路が決まるので、さっさと進路を決めて、さっさと自身の卒業研究を書けばボーナスタイム。

このように学年が上がるにつれて勉強に追われ、やりたいことができなくなってきます。

特にバイト。禁止されている学校が多いかと思いますが、1年生こそやった方がいいと思います。

今はスキマバイトなどがありますので、その辺を活用して長期休みの間だけ社会勉強及び友人との交流費用を蓄えておきましょう。(但し家計が裕福で遊ぶお金やパソコン代など、お願いすれば出してくれるのであればやらない方がいいです。適度に遊びつつ、ライバルに差をつけましょう!)

やっぱり微分積分は超重要!

2年生になると微分積分を学習するかもしれませんが、やはり超大事!

特に電子回路系に進んだ友人は、微分積分できればほとんどわかる。卒業も楽勝。と言っていました。

どの学科でも教養科目として物理や解析系は避けて通れないと思いますので、しっかりマスターしておきましょう!

友達関係について

高専と聞いて、人間に興味のない人たちが、授業終わり次第すぐに直帰し、一人で教科書を黙々とあるいはニヤニヤと見つめている学校などと思ったりしていませんか?

もしそうなのだとしたら、今すぐ考えを改めてください。

まぁ人間に興味がない人も勿論いますし、教科書やプラモデルをニヤニヤ見つめている奴も勿論います。そこは否定しませんが、彼らはクラスメイトと協力し合って過酷な高専生活を乗り切っています。

1、2年生のうちは確かにそれでも大丈夫です。一人家に帰り、黙々と教科書をもとに学習していてもいいと思います。しかし問題はそれ以降です。教科書にも載っていない、ネットで探しても出てこない。そんな課題などが沢山出てきます。

「俺は、(私は)学校で習ったことなんて100%覚えているし、自分ですべて解決できるから大丈夫」

まさか、今の時代にそんなことを考えている人は居ませんよね?

例えば私は化学系の学科に入りましたが、3年生ではプログラミングをやらされました。

俺は情報学科じゃないのに……。pythonやC言語ならまだほかに応用できたかもしれませんが、(実際に研究段階になるとpythonをつかって解析したりすることもしばしばあります)やらされたのは十進ベーシックです。情報系の学科でない人からすれば、何それ?といった感じでしょう。

ネットで調べても情報がなく凄く苦しかったのを今でも覚えています。

正直、実際に十進ベーシックをやらなければならない確率は低いですが、何らかのプログラミング言語の授業があると思います。

しかし、そんな時助けてくれたのが友人達でした。みんなで毎放課後PC室に残り、課題を終わらせ試験対策をする毎日。その友人はプログラミングなんて知らない初心者でしたが、みんなで授業で配られたハンドアウトを確認しながら、試行錯誤を重ねました。

私は40人中真ん中くらいの成績でしたが、当時クラスで若干浮いていた6~9位付近の子。

普通に留年しました。ちなみに私はその子よりも成績は下ですが進級しています。

高専は60点未満赤点で、赤点科目が2つ以上あると進級できません。

恐らくその子は今まで効率を求めるあまり友達との関係を制限していたため、いざというときに頼る友人がおらず、留年したのだと思っています。

いくら頭が良くても、苦手分野があると留年する可能性が出てきますので注意してください。

ある時には、

「俺は高専生として次の学年に相応しくない奴をおとさなきゃいかん!」

などと言って、落としまくる教授もいました。

その教授は40人中10人以上(確か16人)を留年に追いやりました。そんな時に一人では太刀打ちできません。

レオナルドダヴィンチの生きていた時代のような昔は、一人の天才がさまざまな研究を行い、新しい発見を行っていましたが、今は21世紀であり、一人の天才だけで新しい発見はできません。「異分野融合」と呼ばれるもので、それぞれの分野の専門家たちが様々な角度から知恵を出し合ってようやく一つの発見ができる。そんな時代です。

今はただのクラスメイトでも、例えば将来大学の教授となったとき、今のクラスメイトのなかにはきっと研究者となった人がいると思います。現代の測定機器は高性能化が進み、一台数百万は当たり前。たとえば電子顕微鏡に至っては、一つで数億するものもあります。今の日本はお金がありませんので、ある程度の地域で1つ機器を所有し、それを貸し、また別の機器を使いたいときはそれを借りて研究をするということが必要となってきています。そんなとき、

「そういえば昔クラスメイトだったあいつ、大学でこんな研究してるとか言ってたな~。測定機器借りられたりしないかな~」

「今自分は無機化学材料を研究しているけれど、ここに有機材料を入れたらどうなるだろう。そういえばあの子、大学で有機化学の先生やってるとか言ってた気がするわね。相談してみようかしら」

など、研究を進めるうえでの課題が、昔のクラスメイトと協力して乗り越えられるかもしれません。

高専は非常に横のつながりが大切です。これなしには、卒業はまず不可能と考えてもいいでしょう。

今、目の前にある定期テストだけでなく、将来の(研究の)パートナーにもなり得ますので、大切にしましょう。

進路について

多くの方は高専4年生になると、本格的に進路を考え始めます。(早い方だと高専2年生で進路を決定し勉強に励む方もいました)今回は入学したての方へ向けた記事なので詳しくは書きませんが、高専本科5年間を卒業した後の話をしたいと思います。

高専は5年制なんだから高専の4年から考えるの?早くない?と思う方もいるかもしれません。

しかし、実際に入試があるのは(企業面接があるのは)5年生の4月~6月、従って夏休み明けにはほとんどの人が進路が決まっています。

つまり、5年生では受験や就職において、準備期間は無いと思ってください。

進路には主に以下の選択肢があります。

※この記事は低学年向けのため、以下は簡潔に記載しています。

1.専攻科進学

2.技術科学大学へ編入

3.国立大学へ3年次編入(一部2年次編入・一部私立有)

4.就職

1.専攻科進学

無い高専もありますが、多くの高専には「専攻科」と呼ばれる課程があります。

これは、基本的には同一高専内に存在しており、本科5年間が終わった後の高専版大学になります。

専攻科1年生(大学三年生相当)として入学し、2年間学ぶことによって大卒相当(学士)が認定されます。

なお、専攻科は法律的には大学ではありませんので、JABEE(学位授与機構)に認定してもらうことによって、大卒認定を受けることになります。

高専専攻科に進学するメリットは以下の通りです。

1-1 環境が変わらない。

学校の場所が変わらないので、慣れる必要がなく今までと同じ環境で学習に励めます。

また、本科5年生から卒業研究のため研究室配属されるのですが、ほかの大学へ編入すると進学しても、編入先の研究室では全く同じ研究をしているとは限りません。しかし専攻科の場合は研究室が変わりませんので、今まで積み上げた研究成果をさらに突き詰めることができます。

1-2 学費が安い。

2025年度において、国立大学と高専専攻科の入学金・授業料を以下に示します。

国立大学入学金:282,000円

国立大学授業料:535,800円(年額、文科省基準額参照、2025年現在)

専攻科入学金:84,600円

専攻科授業料:234,600円(年額、2025年現在)

このように、高専専攻科は比較的安いといわれている国立大学と比較しても授業料は半額、入学料に至っては桁が違うことがわかると思います。

家庭の経済的負担がとても違うのがお分かりいただけたと思います。

一方のデメリットは以下の通りです。

1-3 研究設備が乏しい

高専専攻科はあくまでも高専の大学相当の機関であるため、大学ではありません。したがって、予算に限りがあり、また大学では許されているような少しでも危険を伴う実験ができません。

また、測定機器が非常に少なく、また古い物ばかりです。

2.技術科学大学への進学

先ほど説明した専攻科の大学版です。こちらは法律上もしっかりと大学と認められており、日本には長岡技術科学大学、豊橋技術科学大学の2つがあります。

もともと科学技術大学というのは、本科を卒業した高専生が大卒認定を取るために設立された機関のため、高専カリキュラムとの連携は強く、場所は変わるものの編入してもそこは全国の高専生が集まってきた場所なので、一般国立大学ほどのギャップはないかと思われます。

また、先ほどデメリットとして挙げられていた研究設備も申し分ありません。しかし、学費は国立大学と変わらなくなります。

3.国立大学編入(一部私立も可)

高専生は、国立大学に3年次編入することができます。今までの選択肢では、社会に出ると専攻科?技術科学大学?と知名度の低さが際立ちますが、国立大学に編入することでより自身のレベルをアピールできます。

なお、東京大学、京都大学については単位数の関係で大学2年生としての編入となりますので注意が必要です。(なので毎年各学科で2名とかしか受験されません)

一方、東北大学などでは推薦入試があり、例えば4年生の成績で席次が5%以内をキープしていると書類選考+面接試験だけで編入できたりもしますので、共通テストを受けるよりも圧倒的に楽に入学できます。

さらに、共通テストはすべての国立大学が同一日程で入試を行いますので複数校を受験することはできませんが、編入試は各学校が独自で定めていますので、試験日程が被らなければ国立大学を複数受けることができます。

心配性な私の先輩には、国立大学を1年で7校受験した方もいらっしゃいました!

国立大学で、チャレンジ校、身の丈にあった校、滑り止め校を1年間のうちに受験できるのはすごく大きなメリットですよね!

4.就職

これは学校によって特徴があります。私の学習していた高専では95%が進学していましたが、ほかの高専では90%が就職しているという場所もあります。

現在高専生は、その専門性故に社会において非常に高く評価されており、1人当たり30社程度の求人募集が来るのは当たり前です。

さらに会社によっては就職していきなり工場の管理職を任された人や、本科5年つまり短大相当の期間しか勉強していないにも関わらず大卒としての出願が認められている企業も増えてきました。

(つまり、普通の大学生よりも2年も短いのに給料は大卒相当ということです!非常に魅力的ですね!)

但し、先ほどまでの学習パートと関連しますが、その人が一定以上の学力を持ち、学校推薦を出すに相応しい人間でないと、学校推薦がもらえず、自身で高専卒枠または短大卒枠にエントリーすることになります。

就職組だから成績は低くてもいいや~ではありませんので注意してください。

参考までに、私の通っていた高専の推薦基準は学科内順位50%以内でした。

ちなみに研究開発職は修士課程、博士課程まで行かないと雇っていないところが多いです。

自身の就きたい職種があるようであれば、どの学歴が最も企業の求めるレベルなのか、一度調べてみるといいですね!

進学 vs 就職 結局どっち?

ここまで高専生の本科5年間を卒業した後の進路を挙げさせていただきましたが、結局どっちを選べばいいの?と思うと思います。

正直に申し上げると、会社によります。

高専卒で就職する場合、売り手市場ですので非常に内定率が高いです。高専卒枠があるため、基本的に同じ短大卒と比較しても待遇が良い場合が多く、また基本的に1社出せば内定をもらえます。下手しても2社エントリーシートを出せば内定がもらえます。

一方進学した場合はどうなるでしょうか。基本的には大卒としてエントリーシートを出すことになります。つまり、他の国立大学、私立大学の出身者と同じ枠での申し込みとなるわけです。つまり10社エントリーシートを出すなんて当たり前の世界に飛び込むことになります。

学歴が上がるにつれて未来の幹部候補生達を雇うことになるので、専門知識のある高専生よりも、一般教養のある普通の大学生にどうしても軍配が上がってしまいます。

進学すれば給与は上がりますが、就職したい会社に就職できなければ意味が薄れると思います。

給与を取るか、行きたい会社に就職することを取るか。よく考えて進路選択をしましょう。

というわけで今回は1年生のうちに知っておきたかった高専生活の注意点をまとめていきました。

今は「偉そうに何言ってんだこいつ」という感想かもしれませんが、この記事の伝えたかった意味が分かったときに悔いぬよう、どうか頭の片隅に置いて、高専生活を楽しんでください。

応援しております。

さいごに(筆者からのお願い)

この度は、当サイトをご覧いただき、ありがとうございました。

この記事を読んで、少しでも読者の方にこの記事を読んで良かったと思っていただけていれば本望でございます。そんなあなたに筆者からお願いです。

当サイトでは、私の記事に人生という貴重な時間の一部を割いていただけていることに感謝し、できるだけ多くの方に、わかりやすく、正確な情報をお届けしたいと考えております。

記事作成時にはできるだけ信頼できる企業等でかつ複数記事を参照して一定以上の正確性の担保、及び公開前に読み直し、加筆修正を行っておりますが、私一人での校正には限界があります。

そこで、情報の誤りやその他細かなことでも歓迎しておりますので、読者の皆様方がお気づきな点がございましたら、お気軽にお問合せページにご連絡いただけると幸いです。

この度は当記事をご覧くださいまして、ありがとうございました。

2025年3月10日 12:45分 翠優一輝

以下更新履歴

投稿No.004 /kosen-studentlife-essential

2025年 3月10日 12:45分 投稿

コメント